厦门市民俗文化介绍第4页

| 送王船是闽台沿海村落的民俗活动,起于滨海渔村的“海醮”习俗。保留着比较浓厚的原生态形式。 闽南送王船送的是“代天巡狩”的王爷,是代替皇帝巡游四方,赏善罚恶,保佑风调雨顺、国泰民安的保护神,而非“瘟神”。送王船习俗最早可追溯到明初。厦门送王船习俗以同安区西柯镇吕厝村、海沧区钟山村和湖里区钟宅村三个地方的规模较大。2008年,同安区西柯镇吕厝村所送的是第149任王爷,依四年一次推算,已有500多年的……[详细] |

| 厦门好清香大酒楼“闽南风味宴,华夏第一家”!“诸神开路,厦门风味在此好清香酒楼”!这是中国烹饪协会会长张世尧先生、著名漫画家华君武先生分别为好清香大酒楼的题词。“好清香”创办于20世纪40年代,至今已有60多年的历史,以经营闽南特色菜肴和地方风味小吃而闻名,在国内和港、澳、台及东南亚一带享有广泛声誉,被原国内贸易部和中国烹饪协会授予“中华老字号”和“中华餐饮名店”。好清香大酒楼坐落在景色秀丽的湖畔……[详细] |

| 南普陀寺实业社位于堪称佛教与游览胜地的厦门南普陀寺内,千年古刹南普陀寺是全国重点寺庙,终年香火鼎旺,在海内外有极高的声誉,这里环境优美整洁,绿树成荫,寺宇庄严,梵音缭绕,四季鸟语花香,成为游客到厦门必游之地。南普陀寺实业社主要经营素菜、素点、食杂、工艺、照相等,接待的客流量近三百万人次。根据寺庙和旅游区的特点,重视抓好两个文明建设,加强企业管理,建立健全规章制度,不断改革和创新,提高企业参与市场竞……[详细] |

| 厦门陈有香调味品有限公司由厦门久负盛誉的一家历史悠久的老字号[陈有香调味品店]发展壮大而成的。该店在厦门市调味品行业已载誉半个世纪之久。现任公司法人陈腾灿先生在继承父辈事业后,努力进取、积极开拓,不断发展创新,由古老的家庭作坊加工店发展至现在具有四大系列,二十多个品种的现代化企业。在继承传统配方的基础上产品风味不断创新。根据当代人们的口味要求,运用先进的科学加工技术,产品深受消费者青睐,畅销全国各……[详细] |

| 农民画在翔安有悠久的历史,其源于传统民间壁画,是历代民间艺人传承下来的一种民间艺术,主要有佛祖图、神仙、天将、罗汉、龙凤等吉祥图案,壁画的表现形式主要包括古代的连环画如封神演义、三国演义、西游记等。二十世纪五六十年代,翔安农民在传统民间美术壁画基础上,以浓墨重彩和鲜明欢快的艺术语言形成了独具特色的农民画。其作品主要表现生产生活和乡风民俗,大凡现实生活中诸如田间农作、圩日赶集、踩车戽水、挖井修堤、采……[详细] |

| 厦门同安汀溪窑,又称“同安窑”,以烧造“珠光青瓷”而闻名于世。汀溪窑址发现于1956年,位于厦门同安区汀溪水库,烧造时期为北宋直至元代末期,是宋元时期南方青瓷窑址的重要代表。同安汀溪窑所产之珠光青瓷还是我国宋元时期主要的外销瓷,其销往五十多个国家和地区,在日本、朝鲜、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国以及南亚、西亚甚至远达波斯湾阿拉伯半岛、地中海沿岸都能见到“同安窑系青瓷”的踪迹,而其中,同安窑系青瓷以……[详细] |

| 仙岳山土地公庙历史悠久,始建于宋代,俗称“岩仔内土地公宫”,为塘边及周围百姓所建。明正德年间,年久失修,而山生虎患,塘边诸社民户捐缘银,重修土地公宫。明万历、清同治、宣统年乡民屡有重修,并筑石级山路抵庙,远近来拜,香火炽盛,逐渐形成祭祀土地公的民俗活动。改革开放后,众多企业家和广大信众捐款、献物支持重修寺庙,如今的仙岳山土地公庙气势恢弘,流光溢彩,荟萃木雕、石雕、剪瓷雕等诸多闽南传统工艺,成为厦门……[详细] |

| 凤山祖庙位于厦门市集美区灌口镇灌口街北侧的凤山上,始建于明朝崇祯年间(1621~1644)。祖庙建筑由山门、前殿、天井、后殿、左右厢房和庙前日月亭组成,占地面积达1567平方米。据《同安县志》和《凤山祖庙碑志》载:明朝时,深青驿站“有四川灌江县人为丞”,驿吏“奉二郎神炉”。崇祯年间,“丞殁,遭兵燹驿废,神炉弃道旁,猎犬将其衔至凤山,卧守不离”。乡人感到惊异,就筑一小庵置祀,后将小庵改建成庙宇,即凤……[详细] |

| 郑成功率军驱逐了荷兰殖民者,组织大批汉族军民开拓台湾,是海峡两岸民众共同景仰的民族英雄。因为南明永历帝封他为延平郡王,故又称郑延平。延平郡王信俗可上溯至清朝光绪元年(1875),其间台湾地区官方建立延平郡王祠堂祀奉郑成功;随后厦门也建立延平王祠堂。郑成功在海峡两岸享有极高的威望,台湾有58座延平郡王祠。遐迩广布,代代相传。郑成功改中左所为“思明”州,在今思明区内,有郑成功操练水师、誓师东征的水操台……[详细] |

| 风狮爷,又称风狮、石狮爷、石狮公,是金门、大嶝等地设立在建物的门或屋顶、村落的高台等处的狮子像,用来替人、家宅、村落避邪镇煞。其造型推测是由庙宇门口的石狮形象演变而来,据说,明清时期,厦门翔安、金门一带的渔民根据当地风沙大的气候特点,将“石敢当”和“狮子”结合而成风狮爷的形象,以求镇煞辟邪,并逐渐形成风狮爷信仰,流传至今已有600多年的历史。金门、大嶝两地的风狮爷数量多。据金门学者杨天厚先生统计,……[详细] |

| 闽南皮影戏是一种用兽皮或硬纸板剪制形象并借助灯光照射光影表演故事的戏曲形式。它流行于福建省的厦门、漳州、泉州等闽南地区,具有闽南地方艺术特色。闽南皮影戏于明代从广东潮汕传入,明末清初传入台湾。民国初期,皮影戏曾在闽南兴盛一时,后逐渐衰弱。抗战时期又十分活跃。建国初期皮影戏在厦门、漳州、泉州仍有表演。“文革”期间中断。到了上世纪70年代初期皮影戏在漳州、泉州已消失,而厦门的皮影戏一直延续流传至今。由……[详细] |

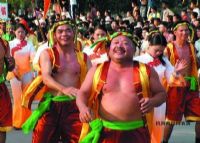

| 拍胸舞”,又称“拍胸”、“打七响”、“打花绰”、“乞丐舞”,广泛流传于福建及台湾等地区。尤其在闽南地区,大到政府举办的各种重大文化活动、大型文艺踩街,小到各部门单位的-庆典,里巷乡村民间的迎神赛会,以至普通百姓家的婚丧喜庆,无不随处可见“拍胸舞”身影。“拍胸舞”成为闽南地区最普遍、典型,最具代表性的一种民间舞蹈。“拍胸舞”为男性舞蹈,舞者头戴草圈,赤足,裸上身。动作以蹲裆步为主,双手依次拍击胸、胁……[详细] |

| 车鼓弄是集说唱、表演合一的民间歌舞艺术。“车”就是车转,“弄”就是舞弄之意,所以又有“弄车鼓”的俗称。因1表演时将鼓置于车上,故名车鼓。传统车鼓弄的表演形式比较简单。二人扮做男丑与彩旦,扛着竹篮互扣的鼓轿,进三步退三步,踏着四方交叉步,转着车身手舞足蹈,一唱一答,妙语如珠。唱词和内容大都表述孝道劝善,夫妻情趣,情人相思之类。……[详细] |

| 莲花褒歌是山民在从事生产劳动过程中即兴创作而唱的短歌,具有浓郁的乡土生活气息,曲调优美,多为即兴编唱,大多以男女爱慕思念,互相表达感情,以褒扬对方的情歌为内容。褒歌表演时采取二人对答的演唱形式,也叫“相褒歌”。莲花褒歌从明代嘉靖年后在厦门同安莲花山区小坪及毗邻的安溪各村祖辈流传下来,种类有爱情类、采茶类、农作类、道德类等。……[详细] |

| 清末民初,华侨从海外带回玻璃珠点缀的绣花拖鞋,民间制鞋艺人从中受到启发,尝试在鞋面上玻璃珠子绣出各种花鸟图案。珠绣主要原材料为玻璃珠、电光胶片和丝绒。其工艺是运用凸绣、平绣、串绣、粒绣、乱针绣、竖直绣、叠片绣等传统的工艺手法,绣制出浅浮雕式图案。厦门珠绣具有独特的装饰手法和艺术风格,以新颖别致、富丽堂皇、光彩夺目著称。珠绣主要原材料为玻璃珠、电光胶片和丝绒。其工艺是运用凸绣、平绣、串绣、粒绣、乱针……[详细] |