您现在的位置:首页 > 中国各地民俗文化之皮影戏民俗文化

中国各地民俗文化之皮影戏

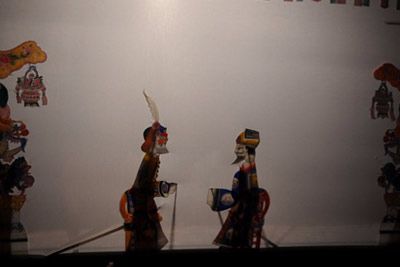

皮影戏最早诞生在两千年前的西汉,俗称人头戏、影子戏。成熟于唐宋时代的-豫,极盛于清代的河北。顾名思义,皮影是采用皮革为材料制成的,出于坚固性和透明性的考虑,又以驴皮为佳。上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色的透明颜料。正是由于这些特殊的材质,使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透,具有独特的美感。雾灵皮影沿袭传统戏曲的习惯,皮影人物被划分为生、旦、净、末、丑五个…[详细]

沙河皮影戏主要分布于高庙村、郭荣庄村、下解村,特别是高庙村皮影戏尤为活跃。高庙皮影俗称高庙影戏,源于20世纪40年代末,发展成熟于50年代,在沙河及邢-树一帜,是肥乡皮影戏传承到沙河而形成的。沙河市皮影戏的影人造型粗犷古朴,采用牛皮刻制,许多地方不用刀刻,而直接用彩绘,这种雕、绘相法的风貌是冀南皮影的特色之一,从中可以明显感受到宋代中原皮影“绘革”的遗风。牛皮去毛,刮净,熟制后拉展,固定,上桨,晾…[详细]

四川成都是我国皮影戏活动的重要地区,成都大皮影历史悠久。[清]周询在《芙蓉话旧录》中记载:“灯影戏各省多有,然无如成都之精备者”。清代中叶,成都东大街、新街、署袜街一带,皮影戏经常在各街公所、会馆、庙宇举行演出。至迟在光绪三十年,以成都为中心的皮影戏已辐射至周边少数民族地区。成都皮影,又称灯影戏,是四川皮影的重要组成部分,主要分布在成都平原及其周边地区。成都灯影戏极具地方特色,其影偶高大、形象生动…[详细]

马派皮影戏是一种以皮制或纸制的彩色影偶形象、伴随着音乐和唱腔进行表演的戏剧形式,历史可追溯到清末民初,由皖北老艺人马信昌承创,以家族传承的方式继承,至今已有130年历史。马家皮影表演形式为男女挑竿合作,演出时将灯光把皮影人物形象投射到幕布上,传统行话叫“亮子”。演员在技法上以推、拉、捻、转、摆、跃、勾等方式,一边操作人物,一边演唱。演唱时幕后各人分任剧中角色,其中挑竿者为主唱,其他人帮腔,并配以棒…[详细]

曲周皮影戏是曲周县具有地方特色的民间文化,历史悠久,影响深远,主要分布在安寨镇北赵林村周围。曲周皮影清末传入,民国初期一度鼎盛名声大振,倍受群众青睐,应邀演出不断,演出剧目多达三十种。二十世纪末,由于受到现代文化等诸多因素影响,逐步冷落濒危。曲周皮影影人采用牛皮制作,先在熟好的牛皮上绘图,然后刻制、上色、桐油油制而成,具有造型粗犷有力、生动活泼、色彩逼真、投影效果良好、操作灵活等特点。曲周皮影戏唱…[详细]

皮影戏在青龙被俗称为“驴皮影”,是个古老的戏种,于清朝末年开始出现在青龙。到民国初期,青龙开始有人建立影戏班,随后开始迅速扩展并很快普及到全县。上世纪90年代初,青龙得利皮影团成立,到目前为止,此团已有二十余年的历史。皮影戏班由影台子,影人,影卷和乐器组成。在乡间演出时搭起的舞台叫“影台子”。办法是用木桩绑起四个支架,上面用木板铺成平台,台板上方用竹竿支起蓬架,在前台边缘装放一长条桌型案板,案上竖…[详细]

沙洋皮影戏是指流行于沙洋县境内及周边地区的傀儡戏。据史料记载:皮影戏兴于汉而源于楚,经历了2000多年的演变与传承。据《荆门市志》辑录,清末时沙洋民间皮影戏就多达230多个剧目,历代艺人留下的传统剧目多达2000多个。沙洋皮影戏核心区域在毛李镇、高阳镇、官当镇和曾集镇境内,以赵月龙、孙忠厚等为代表,唱腔以歌腔、筒子腔(渔鼓)为主,辐射邻近潜江、天门、京山、钟祥、荆州等地。沙洋皮影戏现为湖北省省级非…[详细]