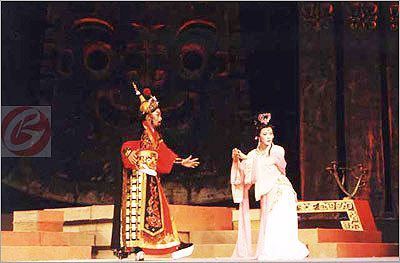

歌仔戏

歌仔戏国家级非物质文化遗产。

歌仔戏是闽南方言戏曲剧种,是我国348个戏曲剧种中唯一根源闽南形成于台湾,由海峡两岸人民共同培育的地方戏曲。流传于福建闽南、台湾和东南亚华侨华人聚居地。

歌仔戏的历史,是一部海峡两岸文化交流史。闽南的民间音乐“歌仔”随着闽南人迁徙的脚步传播到台湾,在流传过程中吸收了流传在台湾的其他民歌和车鼓弄等歌舞小戏,以及梨园戏、高甲戏、京剧、闽剧等戏曲形式,二十世纪初在台湾形成了“歌仔戏”,并迅速进入城市舞台,发展成为台湾最受欢迎的地方剧种。二十世纪二十年代中期传入厦门,厦门的梨园戏班“双珠凤”和“新女班”邀请台湾师傅戴水保教授歌仔戏,成为闽南最早的歌仔戏班。与此同时,台湾的“玉兰社”“霓生社”等歌仔戏班纷纷前来厦门演出,歌仔戏快速地在龙海、漳州等闽南地区流传,成为最受欢迎的戏曲剧种。台湾歌仔戏艺人赛月金、月中娥等一批艺人留在闽南。抗日战争期间,歌仔戏遭到禁演,闽南艺人邵江海等人,融合闽南“歌仔”创造了“杂碎调”,让歌仔戏获得演出,推动了歌仔戏的发展。1948年闽南“都马剧团”赴台演出,把“杂碎调”带到台湾,成为继“七字调”之后歌仔戏又一主要唱腔曲牌。

歌仔戏的剧目以家庭戏和爱情戏为主,经典剧本有《陈三五娘》《三伯英台》《杂货记》《吕蒙正》等。歌仔戏曲多白少,以哭调见长,行当角色苦旦最具特色。伴奏乐器有壳仔弦、大广弦、六角弦、月琴、笛子、鸭母哒、三弦、唢呐等。歌仔戏是闽南人在台湾播种同根文明的历史写证,对两岸文化发展及两岸人民的交流与沟通起着积极的作用。